대한신경과학회 회원을 위한 통증 CME 교육

글_조수현(의정부대을지병원 신경과)

증례

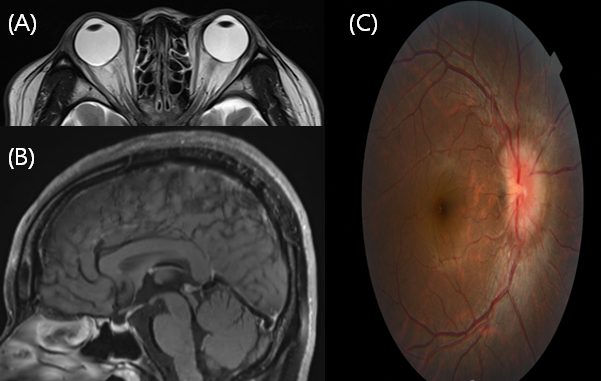

24세 여자가 매일 지속되는 두통으로 내원하였다. 환자는 10대 중반부터 한 달 1-2회 빈도로 다른 동반증상없이 두통만 발생하였고 별다른 약물 치료없이 호전되었다. 한 달 전부터는 이전과 다르게 매일 지속되는 두통이 발생하였다. 두통 양상은 머리 전체가 박동성으로 터질 듯하였고, 주로 저녁에 악화되었으며 기상시에도 두통이 남아있고 진통제에 호전되지 않았다. 구역과 구토, 시력저하, 시야흐림 및 좌측 이명이 동반되었다. 자세에 따른 두통 차이는 뚜렷하지 않았다. 뇌MRI에서 빈안장(empty sella)과 안구 후면의 편평화(flattening of posterior aspect of the globe)가 의심되었고, 안저 촬영에서 양측 시신경유두부종이 확인되었다(Fig. 1). 뇌척수액압은 320mmH2O이었다. 환자의 체질량지수는 26.8kg/m2이었다. 기본혈액, 혈액응고와 내분비검사를 포함한 혈액검사는 모두 정상이었다. 환자는 만성손피부염(chronic hand eczema) 치료를 위해 7개월 동안 알리트레티노인(alitretinoin)을 매일 30mg 복용하고 있었다. 알레트레티노인에 의한 뇌압상승이 두통의 원인으로 생각하여 이 약제를 중단하고 아세타졸아마이드 하루 750mg 유지 및 만니톨 20% 100ml 하루 3회 투여하였다. 3일 후부터 두통이 호전되어 아세타졸아마이드만 유지하였다. 퇴원 1개월 후 시신경부종은 호전되었고 두통의 빈도도 줄었으며 아세타졸아마이드를 하루 500mg으로 감량하였다. 6개월 후 두통은 평소처럼 한 달 1회 미만으로 줄어들어 아세타졸아마이드를 중단하였다.

고찰

레티노이드(retinoid) 제제인 알트레티노인(alitretinoin)은 만성손피부염에 효과적인 치료제로서 최근 피부과에서 많이 처방되고 있다. 흔한 부작용 중 하나인 두통은 일반적으로 경미하지만, 드물게 특발두개내압상승을 초래할 수 있다. 알리트레티노인보다 오래 사용된 유사체인 이소트레티노인(isotretinoin)의 경우, 1982년부터 2003년까지 약물 투여 기간 동안 179건의 특발두개내압상승 증례가 보고되었다1. 이 중 24%는 동시에 다른 약물(예: 테트라사이클린)을 복용하고 있었다. 증례의 대부분은 치료 시작 후 처음 2개월 이내에 나타났으며, 약물 중단 후 수 주에서 수 개월 이내에 호전되었다. 3%에서는 이소트레티노인 재개 후 특발두개내압상승이 재발하였기 때문에 주의해야 한다. 본 증례는 7개월 사용 이후에 두통의 악화 및 다른 신경학적 이상이 있었지만 약제 중단 수일 뒤부터 좋아지는 양상이었다. 레티노이드 제제에 의한 특발두개내압상승의 명확한 발병기전은 아직 밝혀지지 않았으나 레티노이드가 맥락얼기(choroid plexus)의 뇌척수액 생성 증가 또는 거미막융모(arachnoid villi)에 의한 뇌척수액 흡수 감소 중 하나를 유발할 수 있다는 가능성이 제기되고 있다. 특발두개내압상승과 관련된 약물 및 질환은 다양하므로 본 증례처럼 레티노이드(retinoid) 제제도 원인 중 하나로 고려할 필요가 있다.

Take home message

1. 특발두개내압상승의 전형적인 상황 (가임기 여성, 비만 등)이 있다하더라도 악화시킬 수 있는 의인성 또는 관련질환 요인을 알고 있어야 하며 확인하는 습관을 가져야 한다.

2. 의인성 약제 중 레티노이드 제제는 특발두개내압상승 발생과 밀접환 관련이 있으므로 확인하는 습관을 가진다.

3. 두개내압상승에 의한 합병증을 예방하기 위해 의심되는 약제 중단과 함께 적극적인 뇌압조절이 필요하다.

1. Chroni E, Monastirli A, Tsambaos D. Neuromuscular adverse effects associated with systemic retinoid dermatotherapy. Durg Saf 2010:33(1);25-34.

통증 조절을 위한 opioid 처방 관련 2022년 개정 미국 CDC 진료지침

글_김지은(이화의대서울병원 신경과)

최근 사회적 이슈가 되고 있는 펜타닐은 미국뿐만 아니라 한국에서도 많은 우려를 낳고 있다. 펜타닐은 대표적인 마약성 진통제로 수술 후 또는 암성통증뿐 아니라, 비암성통증에서 만성적으로 사용되는 경우도 드물지 않게 볼 수 있다. 최근 국내에서 ‘허리디스크가 있다’ 또는 ‘다른 병원에서 처방 받았다’로 펜타닐 패치를 다량 처방한 의사가 마약류관리법 위반으로 기소된 사례도 있다. 펜타닐은 헤로인의 50배, 모르핀의 80배이상의 중독성과 환각 효과가 있어 ‘좀비 마약’, ‘죽음의 마약’이란 별칭을 얻었다.

펜타닐과 같은 마약성 진통제는 통증 조절을 위해 오랜 기간 임상에서 사용되었으나, 단기 사용으로 얻을 수 있는 치료적 이득 외에 장기 사용의 치료적 효능과 안전성은 의학적으로 입증되지 않았다. 2016년 미국 CDC (the Centers for Disease Control and Prevention)는 만성 통증에서 마약성 진통제 사용의 진료 지침을 제시하였으며, 2022년 비암성통증 조절 (sickle cell disease, 암성통증, 말기/완화치료를 위한 목적의 마약성 진통제 사용은 제외)을 위한 마약성 진통제 처방의 진료 지침이 개정되었다. 통증을 조절하는 방법은 다양한 분야의 임상의가 필수적으로 숙지하고 있어야 하는 것으로 여기서는 opioid 처방 관련 2022년 개정 미국 CDC 진료지침을 간략히 소개하고자 한다(표 1). 이 진료지침은 Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) 프레임으로 만들어졌으며, 권고사항은 의학적 근거에 대한 체계적 고찰 분석을 통해 만들어졌다.

2022년 개정된 지침에서는 마약성 진통제 사용에 대해 18세 이상의 외래 환자를 대상으로 급성 통증 (1개월 미만의 통증), 아급성 통증 (1-3개월동안 지속된 통증) 및 만성 통증(3달 이상 지속된 통증)으로 구분하여 그 효능과 이득의 유무 지침을 제시하였다. 체계적 고찰을 이용한 분석에서 두통, 요통/경추 통증, 근골격계 질환에 의한 통증, 가벼운 수술 및 치과 시술, 신장결석에 의한 통증에서 비마약성 진통제[국소 또는 경구용 nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) antidepressants, pregabalin, gabapentin] 또는 비약물치료(운동, 심리치료)가 마약성 진통제만큼 통증 조절 및 기능회복 효과가 우수함이 확인되었다. 따라서 2022년 CDC 진료지침에서 임상의는 가능한 비마약성 진통제 및 물리치료/운동을 우선해야 하며, 마약성 진통제는 약제 사용에 따른 위험성에 비해 이득이 높을 것으로 예상되는 급성 통증에서만 사용하도록 권고하고 있다. 즉, 마약성 진통제는 NSAIDS나 다른 치료법이 효과가 부족하거나 금기인 급성 중증도 이상(moderate to severe) 통증에서만 사용되어야 한다. 마약성 진통제는 마약중독, 및 과다 복용과 관련한 심각한 위험을 초래할 수 있으며, 이러한 위험은 마약성 진통제의 복용 용량과 비례한다. 위험에 노출되는 마약성 진통제의 최소 용량(threshold)은 알려져 있지 않으며, 위험을 예측할 수 있는 공신력 있는 모델도 현재까지는 없다.

만성 통증에서 마약성 진통제가 통증 경감에 효과적이라는 의학적 근거는 2022년 CDC 지침 분석에서도 여전히 부족하다. 2016년 CDC 진료지침과 마찬가지로 2022년 지침에서도 마약성 진통제는 급성 통증에서 효과를 보이는 가장 적은 용량을 쓰고, 심한 통증이 예상되는 기간 동안만 제한해서 쓰도록 권하였다. 또한 마약성 진통제를 수일 이상 사용한 경우 중단시 서서히 감량하여 중단하도록 하였다. 아급성 통증으로 1-3개월간 마약성 진통제를 사용한 환자에서 지속 사용 여부를 결정할 때는 반드시 해당 시점에서 주의 깊게 환자의 치료 목표, 마약성 진통제의 사용과 관련된 위험/이득을 재평가하는 절차를 거쳐야 한다. 2022년 진료지침에서는 비마약성 통증 치료제의 위험, 이득에 대해 추가로 언급하면서, 만성 비암성통증에서 마약성 진통제의 사용에 대한 2016년 CDC 진료지침의 기조를 유지하였다. 즉, 만성 비암성통증에서 임상의는 비마약성 진통제를 우선적으로 사용하고, 마약성 진통제는 환자가 해당 약제를 복용함으로써 노출될 위험에 비해 통증 조절과 기능 회복에서 이득이 높은 경우에만 시작하도록 하였다. 또한 마약성 진통제 사용시 가장 낮은 용량(가능한 속효성 제제)부터 시작하여 효과를 보이는 최소량을 사용하고, 증량하는 모든 시점에서 위험/이득에 대한 재평가를 해야 한다. 마약성 진통제 사용시에는 환자 개별 상황, 현재 통증 종류 등에 따라 위험/이득을 비교하여 반드시 이득이 높은 경우에만 사용해야 한다.

2022년 CDC 진료지침에서는 이미 마약성 진통제를 사용하고 있는 환자에서 언제 그리고 어떻게 마약성 진통제를 감량하거나 중단할 수 있는지에 대해서도 언급하였다. 환자가 1년 이상 장기간 마약성 진통제를 복용한 경우, 매월 복용 용량의 10% 또는 그 이하의 속도로 감량하도록 하였다. 마약성 진통제의 시작/감량/중단은 환자중심 입장에서 의료진과 충분한 대화와 공감, 의사-환자 상호 소통을 통한 결정이 필요하다. 즉, 마약성 진통제의 시작 및 주기적 위험/이득 평가시 통증 경감 및 기능회복을 위한 치료 목표와 예상되는 이득이 위험에 비해 작다고 판단되는 시점에서 마약성 진통제의 감량과 중단 계획에 대해 환자와 논의해야 한다. 마약성 진통제와 관련된 부작용과 naloxone 제공 등과 같은 위험에 대처하는 방법을 교육하고, 다른 약제 혹은 물질과의 상호작용이 있을 수 있음에 대해서도 교육해야 한다. 약물남용이 의심되거나 약물남용으로 진단된 환자에서 적절한 치료 또는 관련 기관과 연계 진료가 가능해야 한다. 참고로 이번 지침은 모든 환자를 일률적으로 마약성 진통제 사용을 제한하겠다는 지침이 아니라, 환자 맞춤형, 소통형으로 의료진이 마약성 진통제를 적절히 사용하고 모니터링하여 오남용과 부작용을 줄일 수 있도록 하는 유연한 지침임을 강조하고 있다.

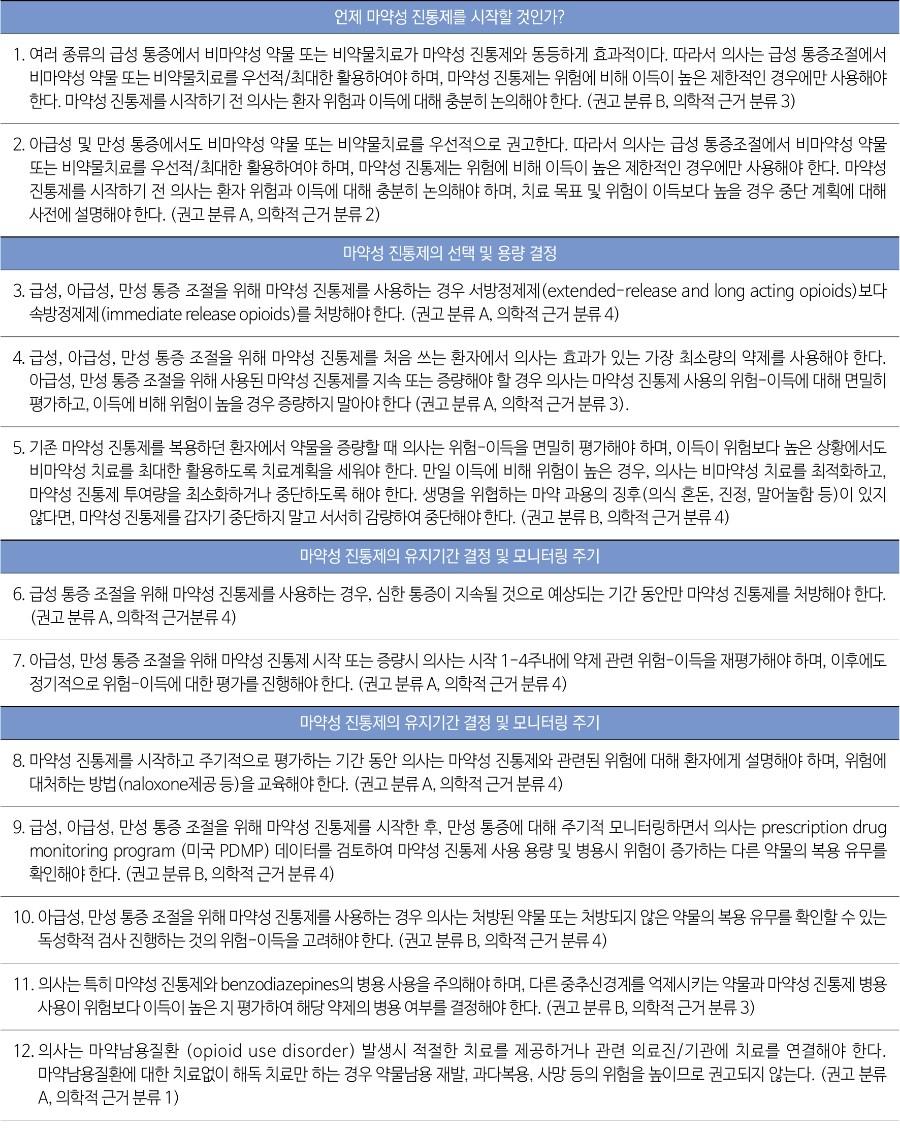

Table 1. 외래 통증 환자에서 마약성 진통제 처방과 관련한 2022년 미국 CDC 진료 지침 요약

권고분류 (A: 모든 환자에서 권고됨; B: 환자에 따른 개별적인 판단이 필요함. 의사는 환자가 적절한 판단을 할 수 있도록 도움.)

의학적 근거분류 (1: Randomized clinical trials or overwhelming evidence from observational studies; 2: Randomized clinical trials with important limitations, or exceptionally strong evidence from observational studies; 3: Observational studies or randomized clinical trials with notable limitations; 4: Clinical experience and observations, observational studies with important limitations, or randomized clinical trials with several major limitations)

Take home message

1. 2022년 마약성 진통제 처방 관련 CDC 진료지침은 18세 이상 외래 환자의 비암성통증 조절을 대상으로 하였다.

2. 2022년 CDC 진료지침과 관련하여 진행된 체계적 고찰 분석에서도 비암성만성통증(3달이상 지속)에서 마약성 진통제의 통증 감소와 기능회복에 대한 효과 입증 근거는 부족하다.

3. 비암성만성통증 조절에서는 비마약성 진통제[국소 또는 경구용 nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) antidepressants, pregabalin, gabapentin] 또는 비약물치료(운동, 심리치료)를 우선적으로 고려해야 한다.

4. 마약성 진통제를 사용시 시작, 증량 시점, 정기적인 모니터 시점에서 매번 위험-이득에 대한 재평가를 통해 이득이 위험에 비해 높을 경우에만 유지하여 한다. 마약성 진통제 복용 환자에서 약물 감량은 서서히 이뤄져야 한다.

5. 의료진은 마약성 진통제의 시작, 치료계획 변경 (용량 증가 또는 중단 등)의 전반적인 치료과정에서 환자에게 치료 목표, 위험-이득, 부작용 발생시 대처법 교육 등 ‘환자 중심적인 접근’방식으로 치료를 진행해야 한다.

1. Dowell D, Ragan KR, Jones CM, Baldwin GT, Chou R. CDC clinical practice guideline for prescribing opioids for pain - United States, 2022. MMWR Recomm Rep 2022;71: 1-95.

2. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain - United States, 2016. MMWR Recomm Rep 2016;65:1-49.

3. Dowell D, Ragan KR, Jones CM, Baldwin GT, Chou R. Prescribing Opioids for Pain - The New CDC Clinical Practice Guideline. N Engl J Med 2022;387:2011-2013.

4. Goldstick JE, Guy GP, Losby JL, Baldwin GT, Myers MG, Bohnert ASB. Patterns in nonopioid pain medication prescribing after the release of the 2016 guideline for prescribing opioids for chronic pain. JAMA Netw Open 2022;5:e2216475.

글_김경민(연세대세브란스병원 신경과)

배경

야간근육경련은 일반적으로 종아리, 발 또는 허벅지에서 발생하는 갑작스럽고 고통스러운 근육의 수축을 특징으로 하는 흔한 질환이다. 50세 이상에서 더 흔하며 나이가 들수록 더 자주 발생한다. 경련은 몇 초에서 몇 분 동안 지속될 수 있고, 해당 근육을 강제로 스트레칭하면 완화되는 경우가 많다. 경련은 깨어 있는 동안에도 발생할 수 있지만 자주 야간 수면 중에 나타난다. 경련으로 인한 통증과 불편함은 수면장애, 불면증, 낮 동안의 피로로 이어질 수 있다. 심한 경우, 경련이 발생한 후 몇 시간 동안 지속적인 통증을 경험할 수 있으며, 특히 허벅지의 경우 불편함이 48~72시간까지 지속될 수 있다. 야간근육경련을 겪는 사람의 약 40%가 일주일에 3회 이상 증상을 경험한다고 보고한다. 겨울철에 비해 여름철에 빈도가 높다.

야간근육경련은 원발성(특발성) 혹은 이차성으로 발생할 수 있다. 일차적 원인은 체액이나 전해질 불균형인 경우가 많으며, 구조적 문제(예: 평발), 장시간 앉아 있거나 앉아서 활동하는 동안 다리의 자세와 관련이 있을 수 있다. 이차적인 원인으로는 신경계질환(파킨슨병, 신경병증), 대사질환(당뇨병, 갑상선기능저하증), 임신관련요인, 특정약물(베타작용제, 이뇨제, 고혈압약)등 다양한 의학적 상태와 관련이 있다. 잠재적인 원인이 달라도 다리 경련은 일관된 양상을 보인다.

야간근육경련의 진단은 주로 특징적인 증상을 파악하고 다른 잠재적 원인을 배제하기 위한 자세한 병력청취와 신체진찰에 의존한다. 일반적으로 진단을 확인하기 위해 실험실검사는 필요하지 않지만 특정 상황에서는 고려할 수 있다. 국제수면장애분류 제3판(ICSD-3)에는 아래 진단 기준 3가지가 모두 충족되어야 한다.

■ 강한 근육 수축을 나타내는 갑작스럽고 불수의적인 근육의 딱딱함 또는 압박감과 관련된 다리 또는 발의 고통스러운 느낌.

■ 고통스러운 근육 수축은 취침시간에 발생하지만 깨어 있거나 수면 중에도 일어날 수 있음.

■ 환부 근육의 강한 스트레칭에 의해 통증이 완화되어 수축이 풀림.

야간근육경련은 다리 통증을 유발할 수 있는 다른 질환과 구별해야 한다. 하지불안증후군은 야간근육경련의 뚜렷하고 갑작스러운 근육수축과 달리 지속적인 불안과 움직임에 따른 증상 완화를 동반한다. 주기사지운동장애는 수면 중 반복적인 다리의 움직임으로 나타나며 스트레칭으로 완화되지 않는다. 말초혈관질환의 간헐적 파행은 휴식을 취하면 완화되며 다리경련과는 패턴이 다르다. 또한, 말초신경병증, 다발경화증, 파킨슨병과 같은 신경계 질환은 추가적인 증상을 동반한다. 근긴장이상증은 다리경련에서 볼 수 있는 스트레칭으로 인한 특징적인 완화없이 지속적인 근육 수축을 보인다.

야간근육경련의 치료는 경련이 발생할 때의 급성치료와 재발하는 경련의 예방조치가 모두 포함된다. 급성치료는 발의 근육을 강하게 스트레칭하여 완화할 수 있다. 다른 방법으로는 걷기, 다리 흔들기, 다리 올리기, 온수 샤워, 얼음 마사지, 체액 및 전해질 불균형이 우려되는 경우 수분 보충 등이 있다. 예방조치는 비약물치료 방법을 먼저 시도한다. 다리뒤쪽근육을 스트레칭하는 운동이 도움이 되고, 추가로 자전거 운동, 적절한 신발, 느슨한 침대커버, 수분섭취, 알코올 및 카페인 피하기 등이 있다. 비약물치료에 반응하지 않는 환자의 경우, 효능에 대한 증거는 제한적이지만 다양한 약물 치료를 고려할 수 있다. 비타민B복합제, 비타민E, 디펜히드라민, 칼슘채널차단제(딜티아젬 또는 베라파밀), 페니토인, 가바펜틴 등이 알려져 있다. 이전에 사용되었던 퀴닌은 잠재적인 심각한 부작용으로 인해 사용되지 않는다.

Take home message

1. 야간근육경련은 취침 시간에 주로 나타나며, 강한 근육 수축으로 인한 갑작스러운 다리나 발의 고통스러운 느낌이 환부 근육의 강한 스트레칭으로 완화되는 임상양상을 보일 때 진단할 수 있다.

2. 야간근육경련은 임상특성을 바탕으로 다리 통증을 유발할 수 있는 하지불안증후군, 주기사지운동장애, 말초혈관질환, 다발경화증, 말초신경병증, 파킨슨병, 근긴장이상증과 구분할 수 있다.

3. 야간근육경련의 치료는 비약물치료로 환부 근육의 강한 스트레칭, 운동, 적절한 신발, 수분섭취, 알코올/카페인 피하기 등이 있으며, 약물치료로는 비타민B복합제, 비타민E, 디펜히드라민, 칼슘채널차단제(딜티아젬 또는 베라파밀), 페니토인, 가바펜틴 등이 있다.

1. 대한수면연구학회. 국제수면장애분류 제3판 한글판. 2020.

2. Katzberg HD, Khan AH, So YT. Assessment: symptomatic treatment for muscle cramps (an evidence-based review): report of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the American academy of neurology. Neurology 2010;74:691-696.

3. Rana AQ, Khan F, Mosabbir A, Ondo W. Differentiating nocturnal leg cramps and restless legs syndrome. Expert Rev Neurother 2014;14:813-818.

교육위원회Ⅰ: CASE CONFERENCE

글_한수현(중앙대병원 신경과)

CASE 1: 급성 혼동을 주소로 내원한 19세 여자 환자

19세 여자가 갑작스러운 의식 변화를 주소로 응급실에 왔다. 의식은 멍하고 반응이 느린 혼돈 상태를 보였다. 가족력 및 발달력 정상이며 약물 복용력 없었다. 과거 4~5세 경 수일 동안 멍하고 반응이 떨어지는 증상 보였으나 특별한 조치 없이 회복된 적 있었고, 당시 특별한 진단은 받지 못하였다고 하였다. 뇌 조영 증강 전산화 단층촬영 검사 및 뇌 조영 증강 자기공명 영상에서 구조적 이상 소견은 없었으며, 뇌척수액검사에서 중추신경계 감염 및 염증의 증거는 없었다. 혈액검사에서는 간 기능은 정상이나 혈중 암모니아 농도 290 μg/dL 로 정상 수치의 4~5배가량 상승하여 있었다. 이에 대해 복부 조영 증강 전산화 단층 촬영 시행하였으며 간 및 간문맥 등의 구조적 이상은 보이지 않았다(Fig. 2). 뇌파검사에서는 전반적인 세타파(theta slowing, 4-7 Hz)를 보여 고암모니아혈증으로 인한 대사성 뇌병증(metabolic encephalopathy) 진단 하에 경구 lactulose 투약을 시작하였다. 그 외 국소 발작 발생하였을 가능성 배제할 수 없어 levetiracetam 투약도 같이 시작하였다. 입원 2일째 추적 혈액검사에서 혈중 암모니아 수치는 174 μg/dL 로 감소하였으며, 의식 수준 명료하게 평소와 같은 수준으로 회복되었다. 환자는 입원 8일째 추적 혈중 암모니아 농도가정상 범위 내로 감소하였으며 추적 뇌파검사에서도 정상 뇌파 보여 퇴원하였다.

특이 병력 및 유발 약물 복용력 없이 발생한 고암모니아혈증에 대해 환자가 여성인 점, 과거력상 명확하지 않지만 유아기 의심되는 에피소드가 있었던 점을 고려할 때 X-연관 유전의 요소 회로 대사 이상 가능성을 고려하여 차세대염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, NGS)을 이용한 선천성 대사이상 유전자 패널 검사를 시행하였다. 환자의 NGS 에서 OTC 를 부호화하는 유전자 중 386번째 코돈에서 5번째 위치한 염기인 구아닌이 아데닌으로 치환된 유전자 변이를 확인할 수 있었다(c.386+5G>A). 또한, 혈중 아미노산 농도, 소변 유기산(orotic acid)에 대한 검사가 고암모니아혈증을 보일 당시가 아닌 암모니아 수치가 정상화된 상태에서 되었음에도 불구하고, 혈중 citrulline 감소와 glutamine 증가, 그리고 소변에서는 일반적으로 검출되지 않는 orotic acid가 검출되었다. 이는 OTC 유전자의 변이로 인한 OTC 효소의 기능 변화를 시사할 수 있는 소견이다. 추가로 시행한 어머니의 유전자 검사 결과에서 환자와 같은 변이는 발견되지 않았고, 다른 가족들은 유전자 검사를 시행하지 않았다. 환자의 경우 de no vo mutation 으로 추정된다.

본 증례의 환자는 기저질환이 없는 건강한 젊은 성인으로, 성인이 될 때까지 정상적인 발달을 보이며 중대한 신경학적 증상의 삽화 없이 지내다 뒤늦게 OTC 결핍증으로 진단되었다. 신경과 의사가 이러한 환자를 처음 응급실에서 접하고, 갑작스러운 의식 변화의 원인으로 고암모니아혈증을 추정하거나 선천 대사 이상 가능성을 고려하기는 쉽지 않다. 하지만 원인불명의 고암모니아혈증이 반복되며, 특히 환자가 여성인 경우에는, 뒤늦게 성인에서 진단되는 요소 회로 대사 이상 질환의 가능성을 고려하여야 하며 필요시 유전자 검사와 함께 적절한 치료 계획을 세워야 함을 제시하는 바이다.