안녕하세요? 저는 2024년 4월, 인천 주안에 맑은뇌신경과를 개원한 고영채입니다. 이렇게 신경과 회보에 저의 근황을 알릴 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다.

2000년, 새로운 천년이 시작되는 밀레니엄 시대였습니다. 밀레니엄 버그로 인해 세상이 떠들썩했던 그때, 저는 가천대 길병원에서 신경과 전공의로서 첫발을 내디뎠습니다. 1999년 12월 31일, 밀레니엄 버그로 세계가 마비될지도 모른다는 불안감 속에서 동료 인턴들과 숙소에 모여 제야의 종소리를 들었던 기억이 생생합니다.

전문의를 취득한 후, 분당서울대병원에서 배희준 교수님 밑에서 2년간 뇌졸중 전임의 과정을 마쳤습니다. 이후 충북대병원과 대전을지대학교병원에서 교수로 재직하며 뇌졸중 분야의 전문성을 쌓아 나갔습니다. 하지만 전공의 부족으로 인한 업무 과중과 봉직의 생활의 불안정함을 겪으며 개원을 결심하게 되었습니다.

험난했던 개원 준비 과정, 그리고 '맑은뇌신경과'의 탄생

개원을 결심했지만, 10년 가까이 대학병원에 몸담았던 탓에 뇌졸중 외 다른 분야에 대한 자신감이 부족했습니다. 개원 컨설팅 업체의 세미나에 참석하고, 동료들의 조언을 구하기도 했지만, 막상 개원 준비를 시작하니 막막하기만 했습니다.

특히, 입지 선정은 가장 큰 고민거리였습니다. 보험 환자를 주로 보는 신경과 특성상 신도시보다는 구도심이 낫다는 판단으로 주안역 인근의 신축 메디컬 빌딩에 50평 규모의 병원을 계약했습니다. 하지만 예정된 준공일보다 공사가 지연되면서 인테리어 일정을 맞추는 데 어려움을 겪었고, 용도 변경 문제까지 겹쳐 힘든 시간을 보냈습니다.

이러한 어려움 속에서도 '멍한 머리로 들어와서 맑은 머리로 나갈 수 있는 병원'을 만들고 싶다는 생각은 변함이 없었습니다. 그래서 병원 이름을 '맑은뇌신경과'로 정하고, 깔끔하고 맑은 느낌을 주는 인테리어를 통해 환자들에게 편안함을 제공하고자 노력했습니다. 유리벽을 사용하여 개방감을 높이고, 환기 시설에도 신경 써 쾌적한 환경을 조성했습니다.

▲ 진료실

'맑은뇌신경과'의 진료 철학: 환자 중심의 진료, 그리고 따뜻한 소통

맑은뇌신경과는 두통, 어지럼증, 뇌졸중 등 신경과 질환 전반에 대한 진료를 시행하며, 뇌혈류 및 경동맥 초음파, 근전도, 비디오안진검사, 뇌파검사, 자율신경검사, 인지기능검사 등 다양한 검사를 시행하고 있습니다.

저는 20여 년간 대학병원부터 요양병원까지 다양한 곳에서 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로 환자 한 분 한 분께 최선을 다해 진료하고 있습니다. 환자의 불편함을 차분히 듣고, 불필요한 검사는 최소화하며, 환자 중심의 진료를 통해 환자들의 만족도를 높이고 있습니다. 환자들이 좋아진 표정으로 다시 찾아주고, 지인이나 가족과 함께 병원을 방문할 때 큰 보람을 느낍니다.

▲ 경동맥초음파실

▲ 자율신경/뇌혈류검사실

▲ 인지기능검사실

지역 사회와 함께 성장하는 '맑은뇌신경과'

누구나 부담 없이 방문해서 편안한 상담을 받을 수 있는 '병원 같지 않은 병원'을 만들고자 하였습니다. 병원 특유의 차가운 느낌을 탈피하고자 따뜻한 느낌의 조명과 나무 질감을 사용하여 인테리어를 구성했습니다. 앞으로도 맑은뇌신경과는 환자 중심의 진료를 통해 지역 사회의 건강에 이바지하고, 환자들에게 더 나은 의료 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다.

2025년 새해, 더 큰 발전을 향하여

2024년은 맑은뇌신경과의 시작을 알리는 뜻깊은 한 해였습니다. 다사다난했던 한 해를 보내고 맞이하는 2025년 새해에는 더욱 발전된 모습으로 회원 여러분과 함께 성장하는 맑은뇌신경과가 되도록 노력하겠습니다.

끝으로, 2025년 청사년(靑蛇年) 새해에는 대한신경과학회 회원 여러분 모두 건강하고 평안하시기를 기원합니다. 가정에 행복이 가득하고, 하시는 일마다 성공하시기를 응원합니다.

글_박지욱(제주 박지욱신경과의원)

와일더 펜필드 하면 뭐가 연상될까요? 저는 뇌수술 받는 환자를 깨워 놓고 대뇌 피질에 전기 자극을 주며 어떤 느낌이 나는지, 어떠한 움직임이 나오는지 실험하는 모습이 떠오릅니다.

그런 방식을 이용해 펜필드는 대뇌 피질의 기능적 지도를 그렸고, 그것을 바탕으로 **호문쿨루스(homunculus)**를 만들게 되었습니다. 우리에게 너무나도 친숙한 그림이죠? 그런데 정작 우리는 펜필드에 대해 잘 모르는 것 같습니다. 아무래도 그가 신경외과 의사라서 그렇겠죠? 하지만 펜필드는 신경학에도 중요한 업적을 남겼습니다. 이제 그에 대해 한번 알아볼까요?

와일더 펜필드(Wilder Graves Penfield, 1891~1976)는 1891년 태평양을 면한 미국 워싱턴주에서 의사의 아들로 태어났습니다. 자유분방한 남편이 아내와 가족을 등한시하자, 그의 모친은 남편과 이혼하고 아이들을 데리고 친정이 있는 위스콘신주 허드슨으로 갑니다. 모친은 워킹맘으로 일하며 아이들을 키웠고, 펜필드는 모친의 영향을 많이 받았습니다.

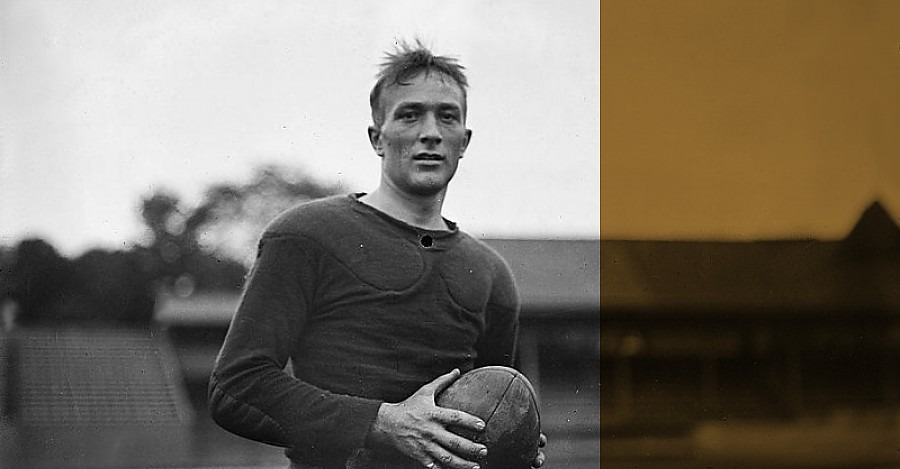

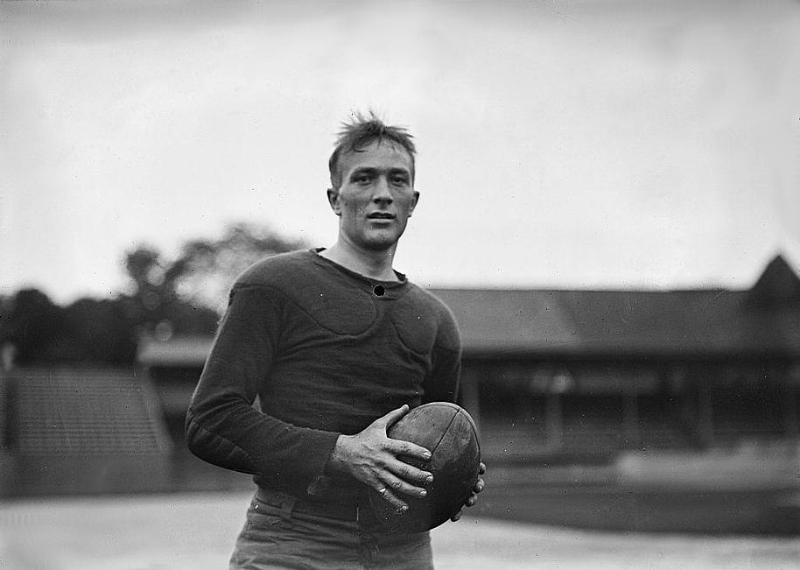

프린스턴대학교에 입학한 펜필드는 철학을 전공했는데, 공부는 물론이고 운동에도 소질을 보여 대학 (미식)축구팀 선수가 됩니다. 덩치가 아주 크고 근육질이어서, 이름에 걸맞게(Wilder!) 거친 태클도 불사하는 선수였습니다.

▲ 1913년의 프린스턴대학 축구팀 선수인 펜필드

대학 졸업 후 로즈 장학생(외국 인재들이 영국 옥스퍼드대학교 대학원 유학을 지원하는 장학금입니다. 수혜자로 선정된 것 자체만으로도 매우 영광스러운 일입니다)으로 선발되어 옥스퍼드에 유학을 갔습니다. 여기에서 위대한 의사 윌리엄 오슬러를 만났고, 그의 도움으로 신경학자인 찰스 셰링턴(1932년 노벨상 수상자)도 만났습니다. 이때 처음으로 신경과를 접하게 됩니다.

2년이 지난 1916년에 미국으로 돌아와 존스 홉킨스 의대에 입학했고, 의대를 졸업한 후에는 보스턴의 신경 외과 의사인 하비 쿠싱의 외과 인턴으로 수련을 시작합니다. 유능한 쿠싱의 수술을 보고 배우며 펜필드는 뇌를 수술하는 의사가 되기로 결심합니다. 하지만 단순히 수술하는 의사가 아니라 신경 기초 의학을 결합한 신경외과 의사가 되기로 합니다. 그래서 먼저 뇌를 더 잘 이해하는 것이 필요하다고 생각한 펜필드는 연구를 위해 다시 옥스퍼드의 셰링턴에게 돌아갑니다(1919년).

옥스퍼드의 연구실과 런던의 병원에서 2년간 유학하며 제대로 된 연구자로 성장한 펜필드는 나이 서른(1921년)에 미국으로 돌아와 컬럼비아 대학의 외과 교수이자 뉴욕 장로교 병원(NYPH)1의 외과 교수로 활동합니다. 저명한 외과 교수 앨런 휘플 휘하에서 수술도 배우고, 신경외과 수술도 하고, 신경병리학 연구도 합니다.

펜필드는 뇌전증 수술에 관심을 가집니다. 당시에는 제1차 세계대전 때문에 머리를 다친 후유증으로 뇌전증 환자들이 많았습니다. 스페인과 독일의 대가들에게 가서 연수도 하며 뇌전증 수술법을 개발합니다. 그리고 신경 외과 의사 혼자가 아니라 신경병리학자, 신경과 의사 등과 함께 팀을 이루면 연구가 훨씬 더 잘 될 것이라고 생각합니다.

37세의 펜필드는 명문 맥길대학교의 외과 교수이자 로열 빅토리아 병원의 외과 과장으로 초빙되어 캐나다(당시에는 영국 영토)의 몬트리얼로 갑니다(1928년). 사실상 몬트리얼 최초의 신경외과 의사였습니다.

1934년에는 몬트리얼 신경학 연구소-병원(The Neuro)을 세웠습니다. 이곳은 신경의 전문가들이 한데 모여 서로 반목하지 않고 팀을 이루어 환자를 진단, 치료, 연구, 교육하는 곳이 되었습니다. 이곳에서 많은 의사들이 배출되었고, 더 나아가 캐나다 신경학파의 요람으로 성장했습니다.

▲ 몬트리얼 신경학 연구소 개원 당시의 펜필드. Wikipedia

1930년대 연구소의 풍경은 특별했습니다. 수술장에 누운 환자들은 부분 마취를 해서 잠들지 않은 상태로 수술 중에도 의사와 대화를 나눕니다. 펜필드는 정밀한 전극으로 대뇌 피질을 자극하고, 환자의 느낌과 움직임을 세세히 기록합니다. 이런 식으로 펜필드는 대뇌 피질의 운동과 감각에 관한 정교한 기능적 지도를 만듭니다.

그리고 이 지도를 이용해 우리 뇌가 감각과 운동에 대뇌 피질을 할당하는 면적 비율을 반영한 인형을 만들었습니다. 작은 인간이란 뜻의 호문쿨루스라 부릅니다. 우리 뇌가 우리 몸을 바라보는 시각을 보여주는 내면적이 아닌, 뇌면적(腦面的?) 인형이라 할까요? 그래서 우리 눈으로 보는 우리 몸과는 많이 다르고 기괴해 보입니다.

이 인형을 보면 우리 뇌가 가장 신경을 많이 쓰는(!) 곳은 단연 입(얼굴)과 손이라는 것을 알 수 있습니다. 외면적 인간은 팔다리 비중이 큰데 반해, 뇌면적 인간은 얼굴과 손이 더 큽니다. 다소 충격적인 모습이지만, 인간을 이해할 수 있는 뇌신경학적 비밀이 여기에 있습니다. 펜필드는 그 비밀의 문을 아주 조금 열었습니다(1950년).

펜필드는 ‘기억하는 뇌’도 찾았습니다(1951년). 측두엽을 자극하면 인간은 순간적으로 과거로 시간 여행을 갈 수 있습니다. 다시 말하면, 과거의 일을 아주 생생하게 떠올립니다. 마치 프루스트의 <기억을 찾아서>에 나오는 한 장면처럼 매우 구체적인 기억입니다. 이로써 기억을 담당하는 신경세포는 측두엽(나중에 좀 더 구체적으로 해마)에 있다는 것이 밝혀졌습니다.

스포츠맨답게 평생 여행과 모험을 즐겼습니다. 미국 국적을 버리고 영국으로 귀화했습니다(캐나다는 1947년에 영국으로부터 독립했다. 이후로는 캐나다인이 되었습니다). 캐나다에서는 국가 위인으로 존경을 받습니다.

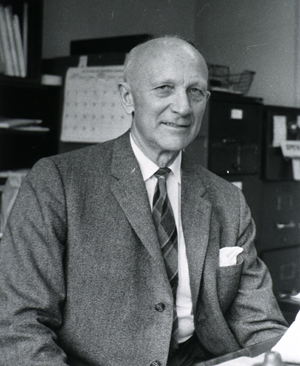

▲ 은퇴 무렵인 1958년의 펜필드. Wkipedia

일흔 살에 칼을 놓고 은퇴할 때까지 사반세기 동안 750명 이상의 뇌전증 환자 수술을 했습니다. 몬트리얼 신경학 연구소-병원 소장은 1960년까지 맡았습니다. 은퇴 후에는 히포크라테스에 대한 소설도 씁니다. 그 전에는 기독교 신앙에 대한 소설도 하나 썼습니다.

1976년 4월, 몬트리얼 올림픽 100일을 앞두고 자신이 근무했던 로열 빅토리아 병원에서 암으로 사망했습니다(향년 85세).

500년 전에 탐험가들은 돛이 달린 배와 나침반으로 미지의 바다로 나아갔습니다. 수백 년의 노력 덕분에 우리는 지구의 온전한 지도를 가지게 됩니다. 마찬가지로 펜필드는 전기와 환자의 반응을 가지고 대뇌 피질의 기능적 지도를 만들었습니다. 그 업적만 가지고도 우리는 그의 이름을 기억해야 할 충분한 이유가 됩니다. 이제 그가 만든 지도를 좀 더 정밀하게 다듬을 누군가가 나와야 하지 않을까요? 독자 여러분 중에 없을까요?

P/S 몬트리얼 여행을 가시면 꼭 펜필드의 흔적을 찾아 보시길 바랍니다. 사진을 찍으시면 필자에게 공유 부탁드려도 될까요?

** 참고문헌 **

1. 뇌 과학의 모든 역사/매튜 코브 지음/이한나 옮김/2021

2. 뇌과학자들/샘 킨 지음/이충호 옮김/해나무/2017

3. 사로잡힌 사람들/이브 러플랜트 지음/이성민 옮김/알마/2022

4. 이야기 현대약 발견사/강건일 지음/까치/1997

5. 두뇌의 비밀을 찾아서/페터 뒤베케 지음/이미옥 옮김/모티브/2005

6. Origins of Neuroscience; A History of Explorations into Brain Function by Stanley Finger/Oxford University Press/1994

7. Whonamedit.com

8. Wilder Penfield Digital Collection/Osler Library of History of Medicine(https://digital.library.mcgill.ca/penfieldfonds/biography.php)

9. 뇌 자극 장면 https://www.youtube.com/watch?v=pUOG2g4hj8s&ab_channel=HistoricaCanada